Yahooニュース

帝国データバンク提供記事になります。

帝国データバンクからと言うとわかる方もいるかもですが、

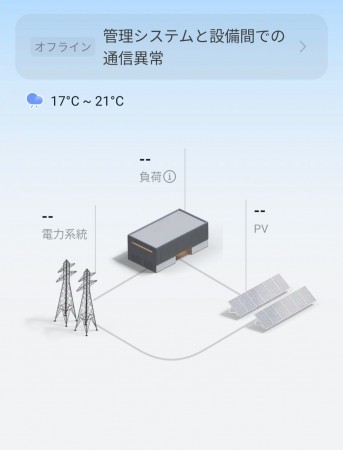

再生可能エネルギーを中心とした発電事業者の倒産や廃業が相次いでいる。2024年度(2024年4月~2025年3月)に発生した、太陽光発電や木質バイオマス発電など再エネを中心とした発電事業者の倒産(負債1000万円以上、法的整理)は8件となり、前年度から倍増した。休廃業・解散(廃業)の44件を合わせると、過去最多となる52件が市場から消滅した。 2020年度以降の5年間で倒産した発電事業者19件の事業内容を見ると、「太陽光発電」が7件と最も多かった。また、2024年度に多く発生した「木質バイオマス発電」が4件と2番目に多かったほか、天然ガス発電など「火力発電」(3件)、「風力発電」(2件)が続いた。 再エネ発電事業者の倒産では、発電設備などの投資に対して維持管理コストや、発電に使用する燃料価格が当初計画を上回り、採算性が低下したところに、再エネで発電した電気の買取価格を保証する「固定価格買取制度(FIT)」の水準が引き下げられたことで利益が見込めなくなり、事業継続が困難となるケースが目立った。実際に、太陽光発電事業を手がけていた いろは商会(2024年7月、破産)は、全国に8万ヘクタールの用地を確保するなど大規模な発電事業を行っていたものの、電力買取価格が低下したことで採算が合わない状態が続き、事業継続が困難となった。 「発電所」の倒産件数 推移 また、近年カーボンニュートラル達成の切り札となり、風力や太陽光に比べて天候に左右されない強みが注目されたことで、大手企業などの参入が相次いだ木質バイオマス発電でも、運営コストに直接影響する木質チップが国産・輸入材ともに高騰したうえ、設備の不具合や事故なども発生し、維持管理コストの増加に直面している。このため、新宮フォレストエナジー(2025年1月、破産)など運営を諦めたケースが2024年度に目立った。 足元では、太陽光を中心に安定した売電収入を得ている企業も多いほか、需給バランス調整のための蓄電施設の開発が進むなど、再エネ発電のニーズは高まっている。一方で、多くの企業がFIT制度の終了に伴う収入の低下を懸念しており、借入金の返済負担や設備投資に伴うコスト増が利益を圧迫しかねないといった課題も残る。FIT制度がスタートした2012年から再エネをめぐる事情が大きく様変わりしたなか、同制度を前提とした再エネ発電事業者の淘汰が今後も進む可能性がある。

の記事に対し一般コメントも1000件近くありました。一部のコメントを拝見させて頂きましたが、もちろん、森林伐採、廃棄汚染?固定買取制度年々低下、等書いてありましたが、勝手ながら、1番直面している課題は発電量の出力抑制による事業の不透明制かと思いました。

←事業者の目線でしか見えてないかもしれませんが。

出力抑制を発動せずに、お日さまがでたら、しっかり発電し、売電収入も購入当初シュミレーションと同じであれば、事業者もしっかり管理し倒産には繋がりにくいと思います。

まぁ、どこかが良ければ、どこかが悪くなると言うのが、この世の宿命なのか!

森林伐採ていうのも、山林には適度に太陽の光を入れなければより良い木は育たないと言うのも耳にしたことがあります。

田畑に太陽光発電設置します。

田舎へ行くとあれ当ててる田畑もあります。

なんか上手くいく手は無いものなのでしょうか。

どうなるものでしょうか。

ながながとココまでお付き合いありがとうございます。

コメントを残す

コメントを投稿するにはログインしてください。