シリコン系と金属薄膜系のパネルの比較について

メルマガ読者さんのNさんから

質問を頂いたので共有させて頂きますね。

Q

パナソニックHIT240とソーラーフロンティアのモジュールについて、HITのモジュール変換効率が高いにも関わらず、SFの発電量が多いのはなぜですか?

モジュール変換効率が高いから発電量が多くなると言う訳ではないのですか?

また、シリコン系よりも金属化合物系薄膜系の方が太陽の光(赤色、青色、黄色、紫外線)などの光を吸収しやすいのでしょうか?

もし、そうだとするとシリコン系は時代遅れ?、金属化合物系薄膜系が次世代と言わざるを得ませんし劣化率もシリコン系に比べ金属化合物系薄膜系が緩やかとのデーターもあるみたいです

それに、シリコン系はモジュール1枚が影になると、1系統が発電出来ない記事も拝見致しました。

A

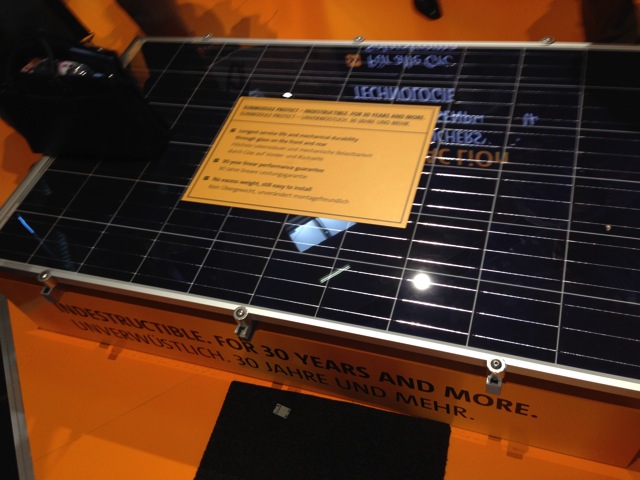

変換効率とは一定の規格で測定した時の発電能力をさします。

同じ面積を比較すれば変換効率が良ければよいほど発電量は変わりますが

例えば同じ200Wのパネルを比較すれば当然、差は生じません。

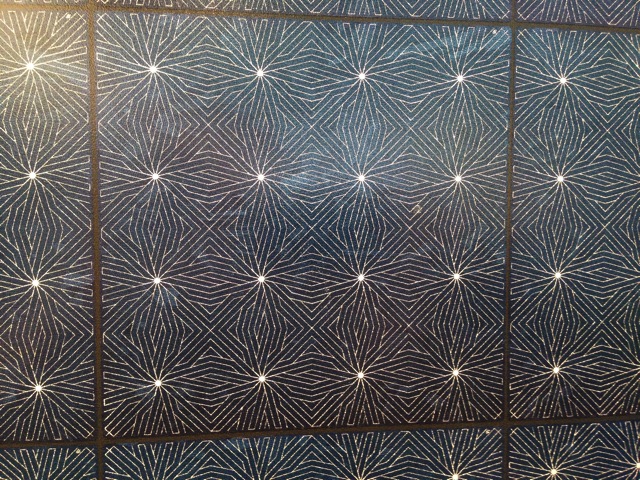

同じ出力の発電所においてSFの発電量が多めになるのは

SFが作っているCISと呼ばれるタイプのパネルが反射光の波長領域の光を

吸収しやすいためです。

CIS系の弱点はレアメタルを使っているので

未来における供給量の限界が見えてしまっていること。

シリコン系は時代遅れというより、完成度が高い技術です。

そしてシリコンは地表で2番めに多い物質なので

シリコン系のパネルは地球上で使う限り、

材料供給が途絶える可能性はありません。

劣化率についてはどちらのデータを元にされていますか?

確かに金属化合物系薄膜は

まだまだ発展が見込める分野の技術ですが、

前述のように資源的な制約があるため今のところは

将来の主流になれる技術ではないと思います。

モジュール1枚が影になれば1系統が

使えなくなるのはCISもシリコンも変わりはありません。

ただしパネルの1部に影がかかった時には

CISの方が確かに出力の定価は少なめで済みます。

シリコン系と金属薄膜系のパネルの比較について

メルマガ読者さんのNさんから

質問を頂いたので共有させて頂きますね。

Q

パナソニックHIT240とソーラーフロンティアのモジュールについて、HITのモジュール変換効率が高いにも関わらず、SFの発電量が多いのはなぜですか?

モジュール変換効率が高いから発電量が多くなると言う訳ではないのですか?

また、シリコン系よりも金属化合物系薄膜系の方が太陽の光(赤色、青色、黄色、紫外線)などの光を吸収しやすいのでしょうか?

もし、そうだとするとシリコン系は時代遅れ?、金属化合物系薄膜系が次世代と言わざるを得ませんし劣化率もシリコン系に比べ金属化合物系薄膜系が緩やかとのデーターもあるみたいです

それに、シリコン系はモジュール1枚が影になると、1系統が発電出来ない記事も拝見致しました。

A

変換効率とは一定の規格で測定した時の発電能力をさします。

同じ面積を比較すれば変換効率が良ければよいほど発電量は変わりますが

例えば同じ200Wのパネルを比較すれば当然、差は生じません。

同じ出力の発電所においてSFの発電量が多めになるのは

SFが作っているCISと呼ばれるタイプのパネルが反射光の波長領域の光を

吸収しやすいためです。

CIS系の弱点はレアメタルを使っているので

未来における供給量の限界が見えてしまっていること。

シリコン系は時代遅れというより、完成度が高い技術です。

そしてシリコンは地表で2番めに多い物質なので

シリコン系のパネルは地球上で使う限り、

材料供給が途絶える可能性はありません。

劣化率についてはどちらのデータを元にされていますか?

確かに金属化合物系薄膜は

まだまだ発展が見込める分野の技術ですが、

前述のように資源的な制約があるため今のところは

将来の主流になれる技術ではないと思います。

モジュール1枚が影になれば1系統が

使えなくなるのはCISもシリコンも変わりはありません。

ただしパネルの1部に影がかかった時には

CISの方が確かに出力の定価は少なめで済みます。

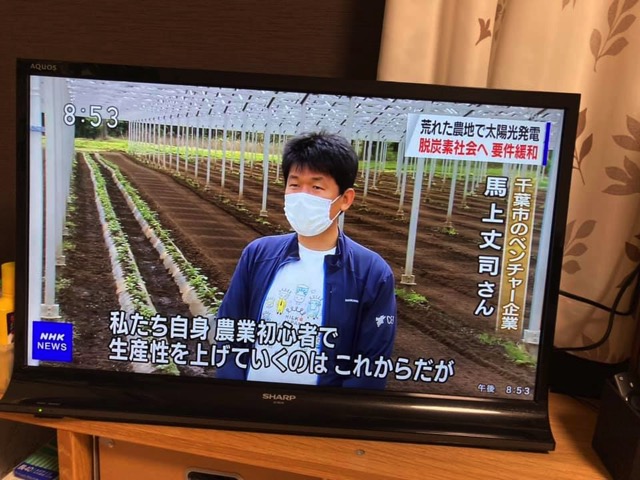

太陽光パネルの比較 シリコン系と金属薄膜系

シリコン系と金属薄膜系のパネルの比較について

メルマガ読者さんのNさんから

質問を頂いたので共有させて頂きますね。

Q

パナソニックHIT240とソーラーフロンティアのモジュールについて、HITのモジュール変換効率が高いにも関わらず、SFの発電量が多いのはなぜですか?

モジュール変換効率が高いから発電量が多くなると言う訳ではないのですか?

また、シリコン系よりも金属化合物系薄膜系の方が太陽の光(赤色、青色、黄色、紫外線)などの光を吸収しやすいのでしょうか?

もし、そうだとするとシリコン系は時代遅れ?、金属化合物系薄膜系が次世代と言わざるを得ませんし劣化率もシリコン系に比べ金属化合物系薄膜系が緩やかとのデーターもあるみたいです

それに、シリコン系はモジュール1枚が影になると、1系統が発電出来ない記事も拝見致しました。

A

変換効率とは一定の規格で測定した時の発電能力をさします。

同じ面積を比較すれば変換効率が良ければよいほど発電量は変わりますが

例えば同じ200Wのパネルを比較すれば当然、差は生じません。

同じ出力の発電所においてSFの発電量が多めになるのは

SFが作っているCISと呼ばれるタイプのパネルが反射光の波長領域の光を

吸収しやすいためです。

CIS系の弱点はレアメタルを使っているので

未来における供給量の限界が見えてしまっていること。

シリコン系は時代遅れというより、完成度が高い技術です。

そしてシリコンは地表で2番めに多い物質なので

シリコン系のパネルは地球上で使う限り、

材料供給が途絶える可能性はありません。

劣化率についてはどちらのデータを元にされていますか?

確かに金属化合物系薄膜は

まだまだ発展が見込める分野の技術ですが、

前述のように資源的な制約があるため今のところは

将来の主流になれる技術ではないと思います。

モジュール1枚が影になれば1系統が

使えなくなるのはCISもシリコンも変わりはありません。

ただしパネルの1部に影がかかった時には

CISの方が確かに出力の定価は少なめで済みます。

シリコン系と金属薄膜系のパネルの比較について

メルマガ読者さんのNさんから

質問を頂いたので共有させて頂きますね。

Q

パナソニックHIT240とソーラーフロンティアのモジュールについて、HITのモジュール変換効率が高いにも関わらず、SFの発電量が多いのはなぜですか?

モジュール変換効率が高いから発電量が多くなると言う訳ではないのですか?

また、シリコン系よりも金属化合物系薄膜系の方が太陽の光(赤色、青色、黄色、紫外線)などの光を吸収しやすいのでしょうか?

もし、そうだとするとシリコン系は時代遅れ?、金属化合物系薄膜系が次世代と言わざるを得ませんし劣化率もシリコン系に比べ金属化合物系薄膜系が緩やかとのデーターもあるみたいです

それに、シリコン系はモジュール1枚が影になると、1系統が発電出来ない記事も拝見致しました。

A

変換効率とは一定の規格で測定した時の発電能力をさします。

同じ面積を比較すれば変換効率が良ければよいほど発電量は変わりますが

例えば同じ200Wのパネルを比較すれば当然、差は生じません。

同じ出力の発電所においてSFの発電量が多めになるのは

SFが作っているCISと呼ばれるタイプのパネルが反射光の波長領域の光を

吸収しやすいためです。

CIS系の弱点はレアメタルを使っているので

未来における供給量の限界が見えてしまっていること。

シリコン系は時代遅れというより、完成度が高い技術です。

そしてシリコンは地表で2番めに多い物質なので

シリコン系のパネルは地球上で使う限り、

材料供給が途絶える可能性はありません。

劣化率についてはどちらのデータを元にされていますか?

確かに金属化合物系薄膜は

まだまだ発展が見込める分野の技術ですが、

前述のように資源的な制約があるため今のところは

将来の主流になれる技術ではないと思います。

モジュール1枚が影になれば1系統が

使えなくなるのはCISもシリコンも変わりはありません。

ただしパネルの1部に影がかかった時には

CISの方が確かに出力の定価は少なめで済みます。

コメントを残す