月別: 2015年12月

太陽光発電が本当に電源として使われるようになるためには、不安定な出力を安定化する機能を持つことが必須です。このためスマートグリッドやバッテリーを使う試みいろいろ行われ、私も日ごろからそれらに関心を持っています。

&

...(⇒記事を読む)

太陽光発電が本当に役に立つにはどうしてもバッテリーのような機能が必要ですが、高い太陽光発電にバッテリー機能を付けると更に高くなってしまいます。最近は太陽電池の価格がだんだん下がってきましたので、相対的にバッテリーのコスト

...(⇒記事を読む)

太陽光発電で、太陽電池の容量をパワコン以上にすることを過積載と言います。

たいていの過積載システムは50kWのパワコンに対し、それ以上の太陽電池を接続したシステムになります。これは電気事業法上、

...(⇒記事を読む)

蓄電池(バッテリー)と併用する太陽光発電システムもいろいろ試されているようです。一つの例として、北海道の日高町では系統安定化を狙ったシステムが導入されるようです(北海道日高町に9MWのメガソーラー、Liイオンキャパシター

...(⇒記事を読む)

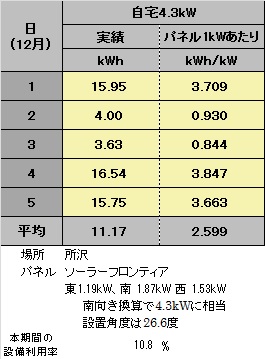

12月最初の5日間の発電実績は下表のようになりました。

12月に入って天気が良くなるかと思いましたが、2日、3日が悪かったので、5日間の平均では思ったほどの発電量にはなりませんでした。

...(⇒記事を読む)

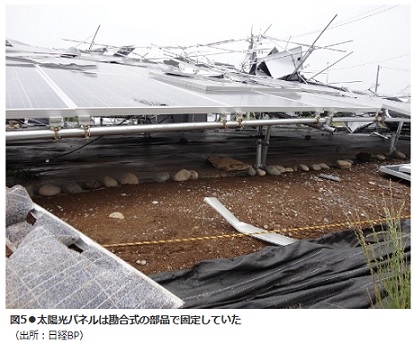

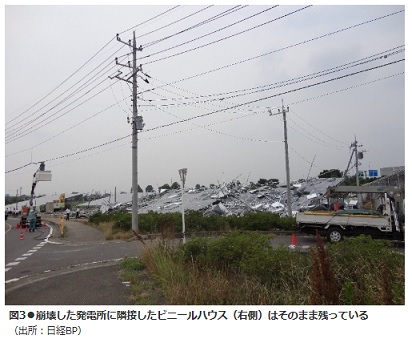

伊勢崎市の太陽光発電所事故についての詳しい報告記事が先月ありました(架台崩壊の背景に不十分な強度設計の可能性)。一言で言うと「架台の強度が不適切であった」に尽きますが、いろいろ解析している点が参考になります。

&n

...(⇒記事を読む)

FITが導入された時に規制緩和が行われ、太陽光発電は50kWまで一般用電気工作物として取り扱えるようになりました。50kW以上は事業用電気工作物としていろいろ規制を受けますが、50kWまでだと電気製品のような簡単な取扱い

...(⇒記事を読む)

今、私は第2発電所を作ろうと思っているところで、その架台強度をどれぐらいにするかを検討しています。このため取りあえず第1発電所の耐風圧強度を調べると、35m/sで設計されていました。

実は第1発

...(⇒記事を読む)

最近、太陽光発電の保守技術講習の紹介ニュースなどをよく聞いたり目にしたりします。単に発電所を作ったり売ったりするだけでなく、しっかりと運営していくことに関心が向いているのは良いことだと思います。私も保守に関心を持ち、紹介

...(⇒記事を読む)

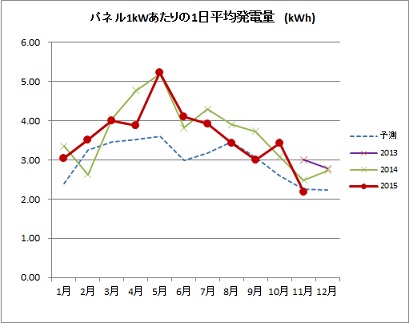

まず、開始(2013年11月)から先月までの屋根発電実績のグラフを下に示します。

先月はこれまでの最低ですね。図を見ると今年は8月、9月、11月が予測値を僅かに下回る形となっています。先月はひどい天気だと思

...(⇒記事を読む)

執筆:太陽光発電道楽人

太陽光発電に40年ほど従事し、第一線はリタイア。屋根発電と野立て発電を運営中。これまでの経験を活かしてユーザーの目で情報発信します。ブログは既にアメブロで始めています。これまでの記事は次のURLを参考に。

http://ameblo.jp/sunnytomato/

最近のコメント