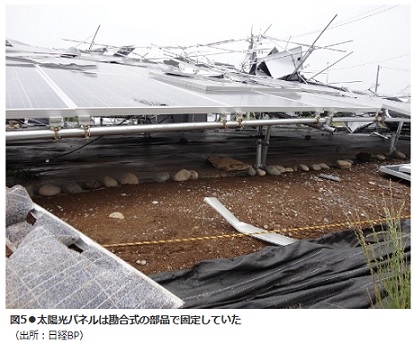

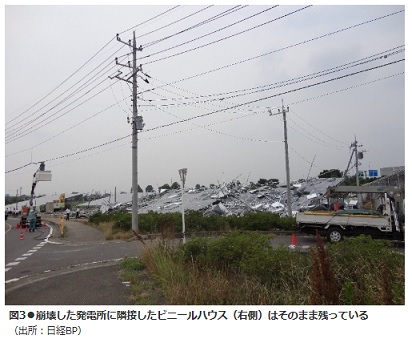

伊勢崎市の太陽光発電所事故についての詳しい報告記事が先月ありました(架台崩壊の背景に不十分な強度設計の可能性)。一言で言うと「架台の強度が不適切であった」に尽きますが、いろいろ解析している点が参考にな

...(⇒記事を読む)

FITが導入された時に規制緩和が行われ、太陽光発電は50kWまで一般用電気工作物として取り扱えるようになりました。50kW以上は事業用電気工作物としていろいろ規制を受けますが、50kWまでだと電気製品

...(⇒記事を読む)

今、私は第2発電所を作ろうと思っているところで、その架台強度をどれぐらいにするかを検討しています。このため取りあえず第1発電所の耐風圧強度を調べると、35m/sで設計されていました。

...(⇒記事を読む)

最近、太陽光発電の保守技術講習の紹介ニュースなどをよく聞いたり目にしたりします。単に発電所を作ったり売ったりするだけでなく、しっかりと運営していくことに関心が向いているのは良いことだと思います。私も保

...(⇒記事を読む)

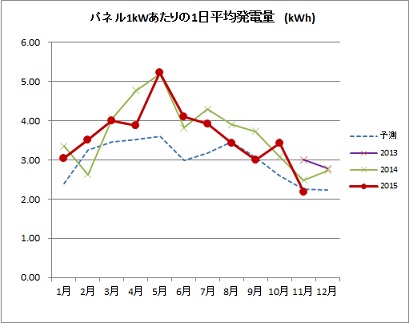

まず、開始(2013年11月)から先月までの屋根発電実績のグラフを下に示します。

先月はこれまでの最低ですね。図を見ると今年は8月、9月、11月が予測値を僅かに下回る形となっています。先

...(⇒記事を読む)

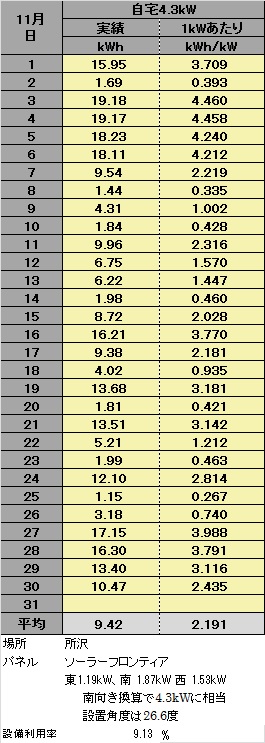

月末なので、これまでの分も含めて1ヵ月の毎日の発電量を示します。

1日平均でパネル1kWあたりの発電量は2.191kWhで、設備利用率に換算すると9.13%になりました。

&nbs

...(⇒記事を読む)

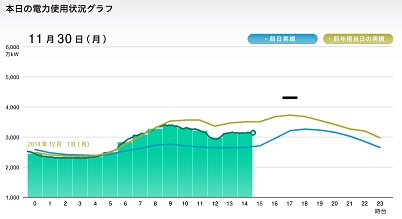

今日は月末なので、今月の発電実績を後で報告しようと思いますが、その前に少しつぶやきます。またまた電力需要の話で恐縮ですが・・・。

上の図は本日の東電の電力需要グラフです。この図に見るよう

...(⇒記事を読む)

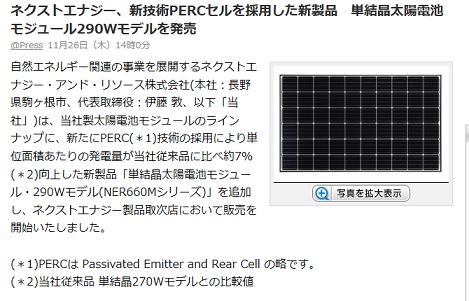

ネクストエナジー社を私が知ったのは、分譲太陽光発電所を調べていた時だったと思います。名前だけは覚えていましたが、あまり詳しくはありません。同社が新しい太陽電池を販売すると発表しました(ネクスト

...(⇒記事を読む)

シリコン太陽電池の誘導灯はもう珍しいものでは無くなりましたが、有機太陽電池を使った誘導灯の実証を有機太陽電池技術研究組合がNEDOのプロジェクトで実施したようです(有機太陽電池の自発光デバイスを実証、

...(⇒記事を読む)

太陽光発電の点検のためにサーモビュアーがよく使われます。私はFLIR社のi4というサーモビュアーを点検に使っていますが、これは約15万円と結構高く、使ってみたところもう少し安くて機能が低くても行けそう

...(⇒記事を読む)

執筆:太陽光発電道楽人

太陽光発電に40年ほど従事し、第一線はリタイア。屋根発電と野立て発電を運営中。これまでの経験を活かしてユーザーの目で情報発信します。ブログは既にアメブロで始めています。これまでの記事は次のURLを参考に。

http://ameblo.jp/sunnytomato/

最近のコメント