資源エネルギー庁では国内で導入が進む太陽光発電の長期安定電源化を目的に、適格事業者を認定する仕組みや、発電所の格付けを行う新制度を創設する方針だ。

2050年カーボンニュートラルを達成するためには、FIT/FIP制度に基づき国民負担による支援を受けて導入された既設再エネ電源が、その調達期間/交付期間の終了後も長期安定的に事業を継続することが重要である。

2012~2016年度に導入されたFIT事業用太陽光発電は、合計約47万件・約2,900万kWに上り、これを設備利用率15%で計算すると、年間発電量約380億kWhとなり、現在の我が国の総発電電力量の3~4%に相当する規模である。

これまで資源エネルギー庁は、既設再エネ電源への再投資や事業集約等による再エネ長期電源化に向けた事業環境整備について検討してきたが、「再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会」の第62回会合では、「長期安定電源化に向けた関係プレーヤーのアクション(案)」が示された。なお、再エネにはさまざまな種類があるが、ここではFIT/FIP導入容量の88%を占める太陽光発電のみが対象であり、現時点、他の発電種は対象とされていない。

日本の事業用太陽光発電の構造的課題

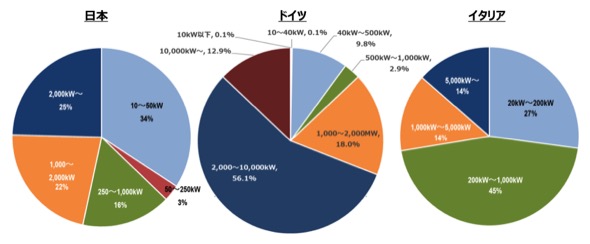

日本の事業用太陽光発電は欧州と比べ、低圧(10-50kW)の事業の比率が高く、事業規模が小さいことや、低圧事業用太陽光の認定事業者の57%が個人であるなど、事業者の規模も小さく、全国各地に独立して存在することが一つの特徴である。

個人等の小規模事業者であっても、適切なメンテナンスや再投資を行うことにより長期稼働させることが望ましいものの、個人等は大・中規模事業者と比較して、相対的に既設再エネ電源への再投資等を行うことが困難であると考えられる。このため、再エネ長期電源化に向けては、大・中規模事業者に事業を集約していくことが重要な方策と考えられている。

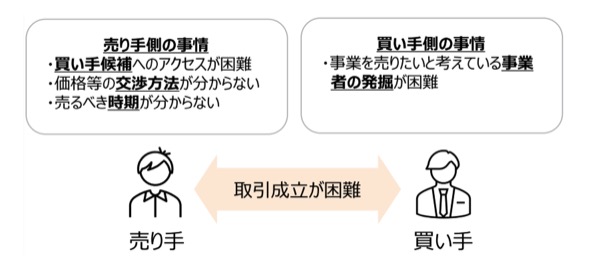

ただし、事業集約するということは、電源の現所有者と集約先の間で発電所を売買することを意味し、取引対象となる電源(太陽光発電事業)の評価(デューデリジェンス:DD)など、様々な課題も存在する。既設案件買収時のDDコストは、1MW級の電源1件の場合、200万円程度を要する例も報告されており、小規模な案件の場合はDDを簡易化することも可能であるが、一定のリスクを伴うことになる。

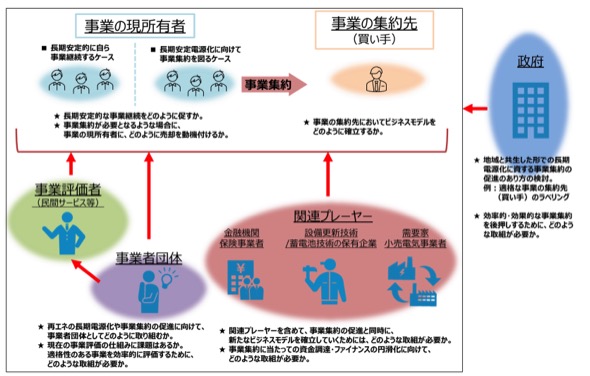

また、太陽光発電の長期稼働に向けては、事業譲渡を行うケース以外であっても、様々な事業者や団体等が関係することとなる。図3は、太陽光発電の長期安定電源化に向けた関係プレーヤーを表しており、エネ庁事務局からは、「長期安定電源化に向けた関係プレーヤーのアクション」(案)が示された。

コメントを残す

コメントを投稿するにはログインしてください。