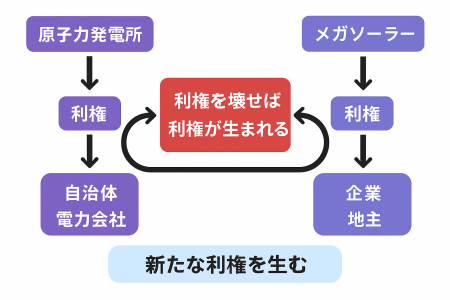

原子力発電所・メガソーラーに絡む利権構造──「利権を壊せば利権が生まれる」という現実

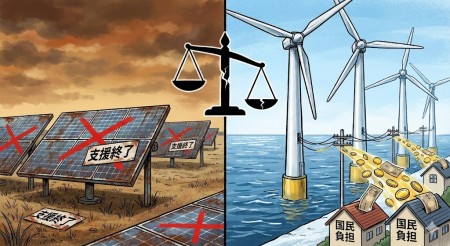

近年、エネルギー政策の転換点として、再生可能エネルギー(特に太陽光発電)や原子力発電の再稼働が議論されています。しかし、いずれにも「利権構造」が深く関わっており、「ある利権を壊そうとすれば、別の利権が新たに生まれる」という構図が見えてきます。

⚙️ 利権とは何か?エネルギー分野における定義

利権とは、特定の事業や制度の中で「誰かが得をし、権益・利益を確保できる仕組み」を指します。エネルギー分野では、発電設備の設置・運営・補助金・買取制度・土地利用などが利権の温床となります。

例として:

- 発電所建設時の用地造成・施工業者・地元説明会・補償協定

- FIT(固定価格買取制度)や再エネ事業の補助金・優遇制度

- 原子力発電所の稼働・再稼働・廃炉コストが地方自治体+電力事業者+国での配分構造

- メガソーラー設置における土地リース料・地主・地域自治体・関連企業の利益構造

これらにより「発電設備」というインフラが絡むと、建設 → 運営 → 廃棄/更新まで長期に利益が絡むため、利権が生まれやすい構造となっています。

原子力発電所の利権構造とデータ

● 巨大な初期投資と長期運用

例えば、経済産業省「基本政策小委員会」資料によれば、原子力発電所1基の建設には17年以上を要し、規制・安全対策・認可手続きが複雑であることが明記されています。 (経済産業省 資料68-007 頁)

この長期かつ巨額のプロジェクトゆえに、建設業者・電力会社・自治体・国の四者連携体制が利権構造を形成しています。

● 地方自治体との結びつき

原子力発電所の立地自治体には、立地交付金・地域振興交付金などが支給されており、地方自治体が発電所誘致・維持を地域振興政策として位置付けてきました。

例えば、立地自治体が発電所維持で得る財政的メリットがあるという報告があります。(出典:原発立地交付金制度 概要 — 経済産業省)

これが「原発立地=地域の利権化」という構図を生み出してきました。利権を壊そうとすれば、例えば廃炉・除染・核廃棄物処理という新たな利権構造が生まれる、という指摘もあります。(INIT-JAPAN 資料「原発再稼働の社会的影響」)

● 再生可能エネとの競合と利権の転換

再エネ導入を支援する制度(例:FIT制度)や補助金スキームは、原子力依存からの脱却と新たな事業機会を創出します。その一方で、土地リース・施工・運転維持管理(O&M)などで利益を確保するステークホルダーが存在し、原子力が縮退傾向にあるなかで、再エネ関連が“次の利権領域”として拡大しています。

☀ メガソーラー(大規模太陽光発電所)の利権構造とデータ

● メガソーラーの例

令和4年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業(再生可能エネルギー固定価格買取制度等における賦課金単価算定の精緻化に向けた分析等調査)MRI三菱総合研究所 によれば、

数千kW級の太陽光発電所(いわゆるメガソーラー)は、用地面積が数十〜数百ヘクタール、出資規模が数十〜数百億円規模に及ぶことが示されています。

このような大規模案件では、

土地リース、地元補償、建設施工、運用管理、金融機関による融資スキームなど、複数のステークホルダーが複雑に関与する構造が形成されます。

このことが「メガソーラー=利権構造」と批判される背景にもつながっています。

こうした構造の透明化こそが、地域との摩擦や誤解(例:「撤去されず放置される」などのデマ)を防ぐ第一歩です。

事業者・自治体・住民が協働し、FIT(固定価格買取制度)終了後の稼働方針や撤去方針を事前に公開する仕組みが求められています。

● 意見箱資料での「メガソーラー利権」指摘

同庁の「再エネ基本計画に関する公募意見」資料には、太陽光発電について「土地リース・施工・運用保守などで、数千万円単位の年収を伴う利権が形成されている」との記述があります。(経産省 「意見箱」意見募集資料)

● 利権移行の構図

太陽光発電は FIT に基づく固定価格買取制度により収益が一定期間確保されており、土地所有者・施工業者・運営会社・融資機関にとって経済的な魅力があります。原子力が縮退傾向にある中、このような再エネ設備が“次の利権群”として動いており、利権の移行構図が浮かび上がります。

利権が壊れても新たに生まれるという現象

- 原子力発電所の停止・廃炉・再稼働困難化は、「原子力利権」の縮小を意味します。

- しかし、縮小によって生まれた土地・補助金・技術・雇用という“空白”を、メガソーラーや蓄電池・スマートグリッドが埋め、その中に新たな利権構造が形成されています。

- つまり、「利権を無くす」ことが目的ではなく、利権の場所を転換/再構成するかが鍵となります。

具体的データまとめ

| 項目 | データ | 出典 |

|---|---|---|

| 原子力1基の建設に17年以上かかる | 建設・認可プロセスの長期化に関する記述 | 経産省資料第68-007頁 |

| 太陽光発電所数千kW級案件:土地数十~数百ha・出資数十~数百億円 | FIT制度少額案件の概要 | 経産省報告2023年版 |

| 太陽光発電「土地リース・施工・運用保守で年収数千万円」への指摘 | 再エネ意見募集資料 | 経産省意見箱資料 |

✅ 実践的な視点:利権構造を「透明化」する3つの提案

- 制度の透明化と入札の公平化

発電設備の建設・運営契約は、公開入札・説明会を義務化し、関連企業の癒着を防止すべきです。 - 地域住民と土地所有者の利益保護

メガソーラー等で土地リース料・補償を受ける地主・自治体が、契約内容・収益構造を理解できる形で情報提供する必要があります。 - 脱原子力だけでは終わらない「再エネ利権の監視」

原子力を縮小する一方で、再エネにおける“新たな利権”が発生しています。制度設計時にこの移行を監視可能な仕組みを導入すべきです。

まとめ

「原子力発電所を止めれば利権が消える」という考えは、現実を見れば誤りです。実際には、原子力が縮小すると、その“空白”を埋めるようにメガソーラーや再エネ・蓄電・スマートグリッド関連が新たな利権を形成しています。

発電・土地利用・補助金・運営の各フェーズに渡る「利権構造」を理解し、政策・制度・地域合意の中で 利権の移行・再構成をどう管理するかが、今後のエネルギー政策の鍵となります。

利権をただ壊すのではなく、透明性・公平性・説明責任を持って“次の利権”をどう設計するか。それが真の再エネ・エネルギー転換成功への鍵と言えるでしょう。

全く知らなかったのですが

MRI三菱総合研究所の資料内のアンケート

各種再生可能エネルギーの継続意思確認とか

やっていたのですね

(言い出したらキリが無くなりますが)

撤去予定の事業者は

撤去計画と撤去後の土地がどうなるのか

この辺りを早めに公開しておいた方が良さそうな気がする

コメントを残す

コメントを投稿するにはログインしてください。