【再エネは金儲け?】それは“正しい”が“間違っている”理由

―ビジネス化が温暖化対策を本当に前進させる仕組みとは―

再生可能エネルギーに対し、

「結局、金儲けじゃないか」

という声は今でも根強くあります。

けれど、この批判は半分合っていて、半分間違っている。

実は、再エネが「ビジネスとして成立している」ことこそ、

温暖化対策の中で最も重要なポイントなのです。

■ 再エネは“金儲け”である。だが、それは悪ではない

まず事実として、再エネ事業はビジネスです。

利益を生まない仕組みに、企業も一般投資家も参入しません。

そもそも、

- 温暖化対策

- 環境保全

- 持続可能な街づくり

こうした活動を「無償」で続けられる人は、ごく一部の資産家や有志に限られます。

つまり、残念ながら「環境のために皆がタダで動く世界」は存在しません。

だからこそ、温暖化対策に“ビジネスの視点”が必要だったのです。

要点

- 再エネは“金儲け”であることは事実だが、それが普及の原動力でもある。

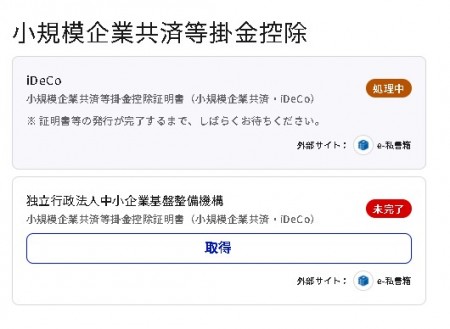

- 日本ではFIT/FIP制度が導入され、再エネの導入が急速に進んだ。

- 太陽光は国内導入量の中心であり、産業としての規模も大きい(JPEAデータ)。

- 廃棄・リサイクル(廃棄費用積立)の課題は存在するが、行政と業界で制度整備が進んでいる。

- 結論:利益追求と環境目標は両立可能であり、むしろ利益の仕組みがなければ大規模普及は難しい。

1) 日本の現状 — 再エネ導入の“規模感”と成長

日本では再生可能エネルギーの導入が急速に進み、非化石エネルギー比率や再エネの発電量は年々上昇しています。経済産業省のエネルギー需給実績報告(2023年度確報)では、再生可能エネルギー(※水力含む)が増加し、非化石燃料の比率が高まっていると報告されています。具体的には、再エネの発電電力量シェアや一次エネルギー供給の伸びが明記されています。

また、FIT/FIP制度の認定・導入状況を集計した資料を見ると、FIT導入以降に運転を開始した設備容量は大きく、太陽光が導入量の大半を占めていることが示されています(FIT/FIP認定容量・導入量の公的集計)。こうした制度的枠組みが、事業として再エネを成り立たせ、参入を促したという側面は無視できません。

2) なぜ「ビジネス化」が必要だったのか

- 資金が必要だから:発電所の設置・系統接続・維持管理には初期投資と運転資金が必要です。公的資金や寄付だけで全国規模の導入を行うのは非現実的。投資リターンが見込めるからこそ銀行や投資家が資金を提供します。

- 裾野を広げるため:屋根置き太陽光、PPA、企業の自家消費や投資型プロジェクトなど、利益性を伴う仕組みがあれば一般家庭から事業会社、機関投資家まで幅広いプレーヤーが参入できます。

- 技術改善を加速するため:収益が見込める市場では研究開発や設備改善が進み、結果としてコスト低下や信頼性向上が実現します。NEDOやJPEAの分析でも技術・市場動向が示されています。

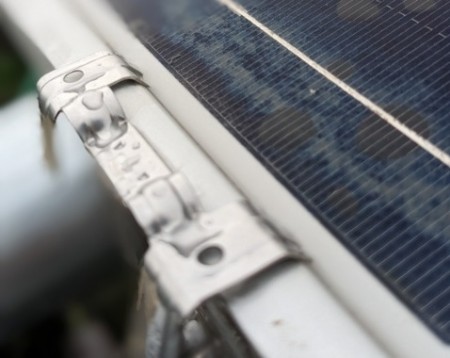

3) 太陽光が“中心”である日本の事業構造

国内の太陽電池の出荷や導入は、国内市場の重要指標です。一般社団法人太陽光発電協会(JPEA)のデータでは、年度ごとの太陽光モジュール出荷量や導入傾向が公表されており、太陽光がFIT導入後の導入量の大部分を占めることが明確です。例えば国内出荷やモジュールの供給構造についての四半期レポートは、製造者比率や出荷トレンドを示しています。これらの統計は、事業者や投資家が市場を評価する際の一次資料となります。

4) 廃棄・リサイクル問題と「廃棄費用積立」制度化の流れ

大量導入が進むと将来的な太陽光パネルの廃棄が問題になります。業界と行政はこれを認識しており、廃棄費用の積立制度やリサイクル技術の確立に向けた動きが出ています。民間大手や化学メーカーもパネルのリユース/リサイクルプロジェクトを発表しており、経済産業・環境両面での対応が進行中です。11年目以降のFIT産業用太陽光発電所は廃棄費用積立の義務化が始まっており、業界全体で“導入→廃棄”のライフサイクル管理を強化する流れが見て取れます。

5) 投資の現場から見た“メリットとリスク”

メリット

- 市場規模の拡大(FIT/FIP・脱炭素政策が追い風)。

- 技術革新によるコスト低下(蓄電池、PPAの普及、運用最適化)。

- 多様な収益源(売電、PPA、自家消費、カーボンクレジット等)。

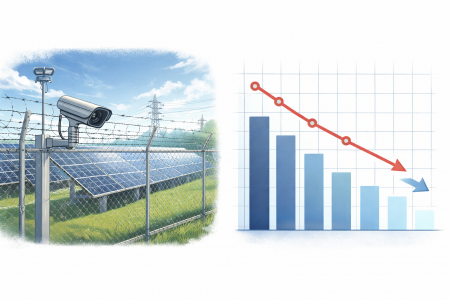

リスク

- 系統接続の制約と系統費(接続待ちや系統強化費の負担)。

- パネル廃棄や環境対応コスト(将来的な負担増)。

- 市場の需給変動による価格リスク(FIPの市場連動性等)。

Q&A

Q1:「再エネが儲かるなら、ずっと増やして問題ないのでは?」

A1:導入が進むと短期的に電力価格が下がる局面もあります(供給過剰)。また、系統制約や地域合意、廃棄問題など事業化に伴う負担が残ります。したがって、無制限に増えることが最適とは言えません。

Q2:「ビジネス化=環境を犠牲にするのでは?」

A2:すべての事業者が最初から環境配慮しているわけではありませんが、廃棄対策やリサイクル法制の整備、企業のESG対応によって、事業運営と環境保全の両立が徐々に進められています。政策や市場の圧力が改善を促します。

Q3:「個人や中小企業はどう関わればいい?」

A3:屋根置き太陽光や地域PPA、共同出資型の事業など、資本が小さくても参加できる方法があります。補助金や税制優遇も活用可能な場合がありますので、地域のエネルギー協議会や自治体相談窓口に相談するのが実務的です。

結論:再エネは「金儲け」だが、それがなければ普及は起きなかった

- 再エネが利益を生む構造を持つのは事実です。だがその利益構造が、資金を呼び込み、技術を進化させ、大量導入を可能にした。その結果、温暖化対策が実効的に前進した面は紛れもない事実です。

- 一方で、廃棄・系統・地域合意などの課題も現実に存在し、制度や技術の改善が不可欠です(廃棄費用積立の整備やリサイクル技術の確立など)。これらは政策・産業・投資家の三者が協調して取り組むべきテーマです。

一時は世界一位のシェアを誇っていた日本の太陽電池産業

中国に負けてしまった現状からしっかり学び、次に生かして欲しいと思います。

とはいえ、日本の頭の良い方々がしっかり考えたであろう結果でしょうから

やはり今後日本の産業が世界で戦うことは無理ゲーなのでしょうか?

参考資料・出典(本文で参照した主要ソース)

- 経済産業省「令和5年度(2023年度)エネルギー需給実績」レポート(再エネ増加等)。経済産業省

- 資源エネルギー庁「2024 FIT/FIP guidebook」「再生可能エネルギーの導入状況」等の公表資料(FIT/FIP認定量・導入量データ)。エネ庁+1

- 一般社団法人太陽光発電協会(JPEA)「太陽電池出荷統計」「PV OUTLOOK 2050」などの国内出荷・導入見通しレポート。jpea.gr.jp+1

- 三井化学プレスリリース「太陽光パネルのリユース・循環に関する取組み」および関連報道(廃棄費用積立の動き)。三井化学株式会社

- 業界解説記事・技術動向(廃棄パネルのリサイクル義務化に関する解説)。エネルギーループを実現するプライム・スター株式会社

- NEDO(新エネルギー産業技術総合開発機構)関連イベント・技術成果報告(技術面の進展)。NEDO

コメントを残す

コメントを投稿するにはログインしてください。