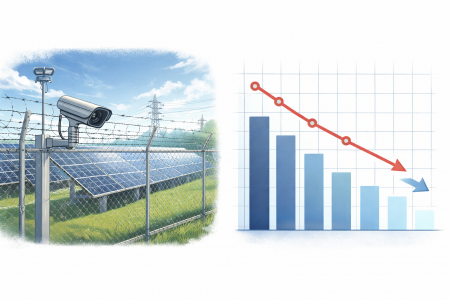

太陽光発電所に設置している太陽光パネルの最前列だけ発電量が低い問題

太陽光発電所を運用していると、監視システムの画面に 「最前列だけ妙に発電量が低い」 というデータが出ることがあります。

実はこの症状、現場の保守業務でも相談が多い“典型的なトラブル”のひとつです。

原因を正しく押さえておくことで、発電損失を最小限にし、将来のトラブルも防げます。

この記事では、実際のメンテナンス現場で頻発する原因と、再発防止のポイントを分かりやすく解説します。

■ 最前列だけ発電量が落ちる主な原因

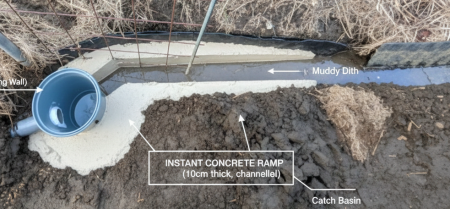

1. 泥はね・土埃・花粉などの汚れ

最前列は地面に最も近いため、以下の汚損を受けやすい場所です。

- 雨の跳ね返りによる泥汚れ

- 造成地や農地から飛んでくる土埃

- 花粉・黄砂

- 車道が近い場合は排気や粉じん

汚れが付くだけで発電量は10〜30%落ちることも珍しくありません。

見た目は“うっすら汚れているだけ”でも、セル全体に影響が及べば大きな損失になります。

対処:定期洗浄、地面の砕石・芝敷きで泥はね防止

2. 雑草による部分影(シェーディング)

最前列は雑草の影響を最も受けやすいエリア。

特に夏場は、たった10〜20cmの影でもストリング全体の電流が落ちます。

- 夏の雑草の伸び

- 外周フェンス周りの葛(ツタ)

- 隣地の雑木

対処:こまめな草刈り、防草シート、背丈の高い雑草の除去

3. MC4コネクタ・ケーブルの接触不良

発電低下のなかでも“見逃すと危険なタイプ”がこれです。

最前列は配線の起点になるため、

- MC4のロック不完全

- ケーブルの引っ張りによる緩み

- 圧着不良

- 経年劣化

- 雨水の浸入による腐食

といったトラブルが多発します。

接触不良は 最悪の場合ショート → ブレーカー落ち → 発火の危険 もあります。

対処:電気工事士による点検、IVカーブ測定、サーモカメラ検査

4. ストリング構成の問題

“最前列だけ別の系統につないである”という施工上の理由も意外とよくあります。

- 別MPPTに接続されている

- 本数が少ない

- 過電流対策のため構成が違う

- 設計時のミス

この場合は、監視上は「発電低下」に見えても、実際は仕様通りの可能性も。

対処:施工図・ストリングマップの確認

5. 架台やフェンスの影

特に冬の朝・夕方に影が伸びるため、

- 架台の梁

- フェンス

- 道路のガードレール

- 隣地の樹木

などが原因になっているケースも多いです。

6. 地盤沈下・架台の微妙な角度ズレ

最前列の架台が、ほかの列よりわずかに沈下していると、角度が変わり発電が落ちます。

1〜2度違うだけで意外な差が出ることもあります。

7. パネル自体の不良(マイクロクラックなど)

風・雨・温度差の影響を最も受けるのが最前列。

- セル内部のマイクロクラック

- ホットスポット

- バックシート剥離

- PID現象

これらは外観だけでは分からない場合は、サーモカメラ等の検査が必要になります。

■ 特に注意すべき「危険を伴うケース」

最前列の発電低下に加えて、

- パワコンが時々落ちる

- ブレーカーが落ちる

- 発電監視で電流値が不自然に乱れる

といった症状があるなら、以下の可能性があります。

- MC4コネクタのショート

- ジャンクションボックスの破損

- ケーブルの断線や絶縁劣化

火災リスクがあるため、早急な点検が必要です。

■ まず確認すべき6つのチェックポイント

現場での優先順位は以下のとおりです。

- 雑草・影・汚れの有無(まず目視)

- ケーブル・MC4の緩みや劣化

- ストリング単位の電流比較

- IVカーブ測定で確定診断

- サーモカメラによるホットスポット確認

- 架台・地盤の沈下や傾きのチェック

この順番で調べると、無駄なく原因にたどり着けます。

なんてことは無く

恐らくは、ススキとセイタカアワダチソウです!

・・・ですよね!?

寒いですけど明日草刈り行ってきます!

パネル掃除用の道具も少し持っていこう。

コメントを残す

コメントを投稿するにはログインしてください。