系統蓄電所だけ“儲けすぎ”扱い?

あれ? 価格差の恩恵を受けているのは誰でしたっけ?

2025年11月、経済産業省は需給調整市場の入札上限価格を7.21円/ΔkWに統一する案を提示した。表向きは「調整力コストの高騰抑制」が目的とされるが、この制度を丁寧に見ていくと、単に「系統蓄電所が儲けすぎだから規制する」という話には収まらない。

ここで改めて問い直したい。

そもそも、これだけの価格差を生み出してきた市場構造の恩恵を、長年受け続けてきたのは電力会社なのではないか。

その利益を系統蓄電所に奪われる前に、制度で塞いだのではないか。

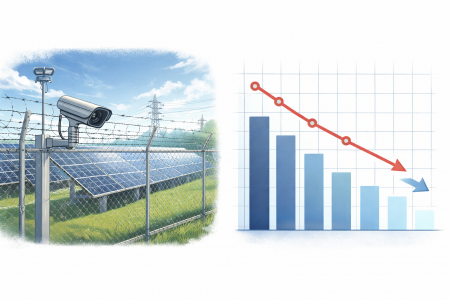

なぜ系統蓄電所は儲けられるのか

ポイントは非常にシンプルだ。

- 昼間の余剰再エネ(特に太陽光)を安く買える

- 夜間や需要ピークには高く売れる

市場に大きな“価格差”が存在するため、蓄電池は効率よく利益を出せる。

しかし重要なのは、この価格差そのものが、従来は大手電力会社の大きな収益源だったという点である。

調整力を高値で買う前提の仕組みが長く維持されていたため、そこに蓄電池が参入した瞬間、電力会社の利益が目減りする構造が生まれた。

電力会社の利益源が“奪われ始めた”タイミングで制度変更

需給調整市場では、かつて上限価格が19.51円/ΔkW(30分)と高く設定されていた。

ここは電力会社にとって安定収益の「おいしい部分」だ。

近年は以下のような変化が起きている。

- 大型蓄電池(系統蓄電所)の急増

- 太陽光の余剰電力で安価に充電

- 調整力として高値で売電し、電力会社の収益領域を侵食

この流れが本格化した直後に、上限価格の一斉引き下げ案が提示された。

このタイミングを見れば、多くの業界関係者が次のように感じるのは自然だろう。

「系統蓄電所が儲けすぎだから、というより、

電力会社が長年得てきた収益を奪われたため、制度が急いで変えられたのではないか」

電力市場の調整役として期待された系統蓄電所が増える

↓

電力市場の調整力の増加

↓

電力市場価格が調整され、高値が是正される

元々、この価格調整により系統蓄電所の儲けは徐々に下がる

つまり、制度によって抑えるけることなく、自然と市場の調整で下がるはずであった。

↓

最終的に国民の電気料金が下がる

はずであった。

系統蓄電所に新規参入を抑止し、市場の調整直拡大を阻害しかねない、

今回の案って不思議ですね?

本当に“儲けすぎ”なのは誰か

整理すると次のようになる。

系統蓄電所

→ 市場に存在する価格差を活用しているだけ。完全に合理的な行動。

電力会社

→ その価格差によって、長年安定して調整力収益を確保してきた。

もし蓄電所の利益が問題だとするなら、

まず見直すべきは 「価格差を生む仕組みそのもの」 であり、

それを維持してきた側の構造でもある。

“本音”として十分あり得る背景

公式には語られないが、政策の流れから推測されるストーリーがある。

- 調整力市場の高単価は電力会社の収益源

- 蓄電池がその利益を奪い始める

- 大手電力の影響力が強い審議会で「高価格が問題」と議論

- 結果として上限価格の大幅引き下げへ

つまり、

系統蓄電所の“儲けすぎ”を叩く制度に見えて、

実際には電力会社の利益保護の側面が強いのではないか。

という見方についても考えてほしい。

結論:蓄電所は悪くない。問題は“市場構造”にある

今回の制度改定を「蓄電池がズルい」と片付けてしまうと、本質を見誤る。

- 蓄電池は市場設計が生んだ価格差を合理的に活用しただけ

- 大きな価格差が存在する構造を維持してきたのは電力会社

- その利益領域を奪われた瞬間に規制が強まった

必要なのは「誰が得をしたか」の責任追及ではなく、

市場の公平性と透明性をどう確保するかという議論である。

参考資料・出典一覧

- 経済産業省:需給調整市場 入札上限価格引き下げ案(2025)

- OCCTO:需給調整市場関連資料

- ENEHUB:上限価格見直しに関する解説

- スマートジャパン:一次・二次調整力の上限価格統一案

- ERA(エネルギーリソースアグリゲーション協会)資料

- 経産省/系統用蓄電池支援事業データ

コメントを残す

コメントを投稿するにはログインしてください。