【2025年最新】高市首相が目指す「太陽光パネルリサイクル義務化」!前回見送りの理由とメーカー・ユーザーへの影響を徹底分析

2025年11月に高市早苗首相が、使用済み太陽光パネルのリサイクル義務化法案を「来年の通常国会への提出を目指す」考えを示しました。背景には、FIT開始世代のパネルが2030年代に大量に廃棄される「2030年代問題」があります。本稿は政府・NEDO・環境省などの公的推計をもとに、前回(2024年)見送られた理由、今回の見通し、メーカー・輸入業者・施工会社・ユーザーへの影響、さらに新たに生まれる市場と注意点を整理します。

(注:以下の主要な記述は環境省、経済産業省、NEDO、及び報道を参照して作成しています。)

目次

- はじめに:なぜ今、義務化が急務なのか

- 1. 前回(2024年)に提出見送りになった理由

- 2. 今回は義務化されるのか?(見通し)

- 3. ステークホルダー別:メリットとデメリット

- 4. 外国メーカーへの適用(実現方法)

- 5. 新規市場の規模試算と利権化リスク

- 6. 実務的な留意点(業者・消費者向けチェックリスト)

- 7. まとめ(政策提言と今後の注目点)

- 出典・参考(主要資料)

はじめに:なぜ今、義務化が急務なのか

FIT開始世代の太陽光パネルが寿命を迎える2030年代に、使用済パネルの大量排出が見込まれます。政府系の検討資料ではピーク時の年間排出量推計に幅があるものの、2030年代のピークで十万トン台~数十万トン規模の廃棄が想定されると言われています。

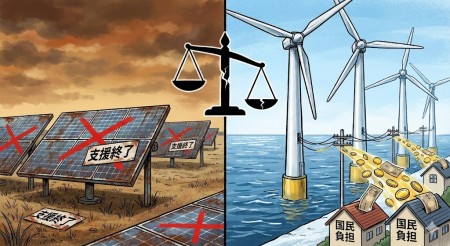

しかし、前提として2032年以降に廃棄される太陽光パネル量を正確に算出は出来ておらず、大量廃棄ありきで、進めているのが現状であります。 2032年以降に毎月どれだけの太陽光パネルが地域ごとに廃棄されるのかを正確に把握、綿密な廃棄排出工程を公表した上で、義務化を施工しなければ、本来の趣旨とは外れた、ただ負担を強いるだけの、太陽光パネルリサイクル利権を生み出すだけの、空っぽの法案となる恐れがあります。

1. 前回(2024年)に提出見送りになった理由

政府が2024年に法案提出を見送った主な理由は次の通りです。

(A)既存法との整合性と制度設計の難しさ

太陽光パネル廃棄をどの法律(廃棄物処理法か資源有効利用促進法(リサイクル法)か)で扱うかで施行主体・コスト負担の帰属が変わり、自治体負担やメーカー責任の範囲で調整が難航しました。環境省の検討資料にも、現行法ではリサイクル義務が明確でない点が指摘されています。

(B)費用負担(積立金など)の公平性問題と業界の反発

リサイクル費用を購入時に徴収する「積立金方式」は公平性と事務負担の設計が難しく、メーカー・輸入業者間の合意形成に時間を要しました。結果として法案は「詰めが甘い」と判断され見送りになった経緯があります。

2. 今回は義務化されるのか?(見通し)

現時点の報道・政府会合の動きを総合すると、提出の可能性は高いと見られます。首相が明確に提出意欲を示した点や、環境省・経済産業省が制度設計の具体案(再資源化事業認定、積立金スキーム、EPR導入の検討)を詰めている点が背景にあります。義務化の枠組みは、廃棄物処理法をベースにしつつ拡大生産者責任(EPR)を導入するハイブリッド型が有力視されています。

3. ステークホルダー別:メリットとデメリット(影響分析)

以下は、主要ステークホルダー別に整理した短期〜中期の影響です。

| ステークホルダー | メリット(想定) | デメリット(想定) |

|---|---|---|

| 国内メーカー | リサイクル技術開発で競争力を確保。市場での差別化・企業イメージ向上。 | 初期投資負担(回収・処理設備、設計変更)。価格競争圧力。 |

| 輸入商社/海外メーカー(日本市場) | リサイクルコストを販売価格に反映可能。ルール整備で事業継続性が明確化。 | 輸入コスト増・手続き負担増。参加拒否で市場参入が困難に。 |

| 施工会社/販売業者 | 「廃棄まで含めた安心」を販売の付加価値にできる。回収・代行ビジネスの創出。 | 撤去・保管・マニフェスト管理など実務負担増。 |

| ユーザー(設置者) | 購入時に廃棄費用が明確化。将来の不法投棄リスク低減。 | 購入価格に積立金が上乗せされる可能性(初期負担増)。制度理解の必要性。 |

4. 外国メーカーへの適用(実現方法)

外国メーカーを直接法的強制下に置くことは難しいため、実務的には「日本市場での販売条件」として対応を求める方針が現実的です。輸入商社に輸入時点で積立金を徴収させる仕組み(家電リサイクル券の仕組みに類似)や、販売者登録・再資源化スキームへの参加を義務付ける方法で公平性を担保できます。これにより、海外製品が不当な価格優位に立つことを防ぎます。

5. 新規市場の規模試算と利権化リスク

(A)市場規模の試算例(概算)

廃棄量の推計は資料により幅があります。環境省やNEDOの資料では2030年代に年間数十万トン規模(例:17〜28万トンの試算、中央値案もあり)という推計が示されていますが、別の整理では年間最大50万トン程度に拡大する可能性も指摘されています。制度設計により処理費用は変動しますが、仮に処理費を1トン5万円とすると、年間で約85億〜250億円(17万〜50万トンの場合)、より大きな試算(80万トン)なら約400億円規模の市場が発生します。(※各数値は推計例であり、最終値は制度設計・技術進展で変動)

(B)利権化のリスクと対策

リサイクル協会などに資金管理・認定権が集中すると、運営の不透明さ・競争排除の懸念が出ます。業界団体(例:太陽光パネルリユース・リサイクル協会)は法成立を求めつつも、透明性・競争性の確保(公開入札・第三者監査・情報開示)が不可欠と指摘しています。ガバナンスを強く設計することが、利権化の抑止につながります。

6. 実務的な留意点(業者・消費者向けチェックリスト)

業者(メーカー・輸入商社・施工会社)向け

- 製品の「物性情報(含有物・有害物質)」の把握・公開を準備する。

- リサイクル積立金の会計処理・受託ルールの整備(マニフェスト管理)を整える。

- リサイクル認定事業者・処理ルートの確保(複数社との契約)で回収リスクを低減。

- 製品設計段階から「再資源化しやすい設計(デザイン・接続方法)」を検討する。

消費者(設置者・一般ユーザー)向け

- 購入時に「リサイクル費用の有無・額」「廃棄時の回収方法」を確認する。

- 撤去・廃棄時は正規の回収ルートを利用し、不法投棄による二次被害を防ぐ。

- 長期的に見てパネル寿命延伸(リパワリング・メンテナンス)も検討する。

7. まとめ(政策提言と今後の注目点)

・法案提出は「時間の問題」であり、EPR(拡大生産者責任)を含むハイブリッド型の制度設計が想定されます。

・制度設計次第で国内メーカーにとって機会になる一方、消費者負担の増加や利権化リスクを伴うため、透明性・競争性の担保が必須です。

・行政・業界・市民が協働して、資金の使途開示・技術標準化・認定の公正性を担保する仕組みを作ることが最も重要です。

出典・参考(主要)

- 環境省「太陽光パネルのリサイクル促進等に向けた制度的枠組みの検討状況」資料。

- 経済産業省/NEDO「太陽光発電開発戦略」「再生可能エネルギー発電設備の廃棄・リサイクルに関する検討資料」。

- 報道:高市首相が法案提出を目指す旨の発言(共同通信・沖縄タイムス等)。

- 一般社団法人 太陽光パネルリユース・リサイクル協会の声明・提言資料。

- 環境省の参考資料/案(「太陽光発電設備のリサイクル制度のあり方について(案)」)。

(注)本稿は公表資料・報道に基づいて作成しています。最終的な法案の条文・施行時期・詳細な負担ルールは国会審議・官庁発表により確定します。

コメントを残す

コメントを投稿するにはログインしてください。